いまから一年前の2020年1月に、エミネムが突如として発表した新作アルバム『Music To Be Murdered By』は、アルフレッド・ヒッチコックの作品、ないし彼のイメージそのものをモチーフにした作品だった。エミネムとヒッチコックという二人のアーティストの関係から、エンターテイメントを考える。

Written by イサク

奇襲作戦

2018年、エミネム(Eminem)が突如として行った奇襲攻撃は、大成功を収めた。予告なくリリースされた新作アルバム『Kamikaze』は、最近のエミネムの仕事に不満をこぼしていたヒップホップ・リスナーたちを吹き飛ばした。「カミカゼ」、すなわち無鉄砲な、身を賭した行為、自らの全力による行為という意味で、英語において使われている言葉をタイトルに、エミネムは用意を進めていたのだ。「かつてのスリム・シェイディ(Slim Shady;エミネムのオルターエゴ、攻撃的で皮肉屋な道化師の人格)よ、帰ってこい!」というファンの声に応えるようにエミネムは暴れまわり、返す刀でそのようなことを言っているファンにまで攻撃を加える。合わせて、流行りのマンブル・ラッパーたちや前作を酷評した批評家たち、トランプ大統領(当時)へのディスも凄まじい――シェイディの帰還である。アルバムのエグゼクティブ・プロデューサー欄には、ドクター・ドレー(Dr.Dre)の名とともに、(エミネムではなく)スリム・シェイディの名が書き込まれている。

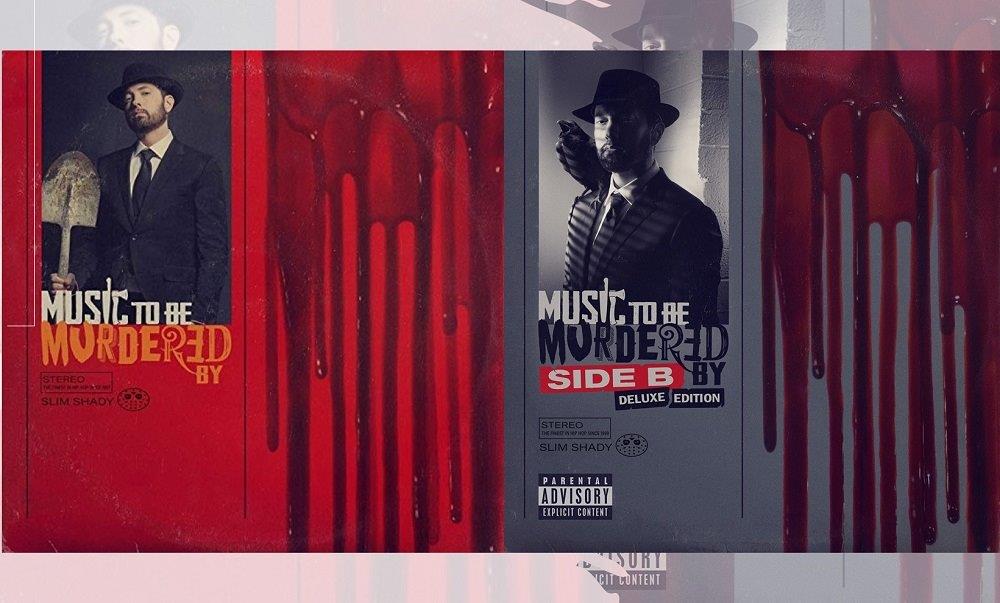

そして2020年1月、エミネムは、さらなる奇襲を敢行した。タイトルは、もちろん『Kamikaze 2』ではなく、『Music To Be Murdered By』である。訳してみるなら、「殺しの音楽」、あるいは「何者かの手で殺されるべき音楽」とでもすればよいか。実は、この謎めいたタイトルは、ある偉大な映画監督の仕事に由来している。アルフレッド・ヒッチコック(Alfred Hitchcock)である。映画史を代表するこの監督が1958年に出した同名アルバムを、エミネムは本作のモチーフに選んだのだ。本作は、急襲としての突発性に重きをおいたような前作とは違い、じっくりと計画され、よく練られた作戦行動のような完成度に至っている。スリム・シェイディの復活は、より暗く、より重く、より激しい本作においてこそ真になされた。

殺人エンターテイメント

ヒッチコックとエミネム――この、もしかすると意外に思われるかもしれない二つの名前の急な結びつきを前にして、僕は、「なんとなく分かる」という気持ちになった。痛烈な皮肉、ある種のアイドル性、そしてエンターテイメントのなかで、殺人を含むさまざまな不謹慎(とされる)行為を「楽しませる」姿勢。これらの要素は、配置、配列のされ方こそまるで違うものの、両者に共通しているように思えたのだ。

報道によると、コンセプトの起点は、ドレーが製作していたビートにあるそうだ。何年か前にそれを聴いたエミネムは、すっかりそのことを忘れていたが、ある日、急に気になりだしてドレーに尋ねたところ、「あぁ、それならまだそこら辺にあるよ」と言われ、ビートをいただいたそうだ。それがヒッチコックの上記アルバムの音をサンプリングしたものだと知り、そこからドレーとやりとりしながら、アルバム・コンセプトの全体をヒッチコックの作品に置くようになっていった(以下の関連記事参照)。

エミネムが、特にそれまで知らなかったヒッチコックのアルバム・タイトルに反応したのは、それが持つ特有の不気味なユーモアに、やはり彼自身が強く惹かれるところがあったからだろう。アルバムに収録された、その名も”Alfred(Interlude)”では、ヒッチコックの次のような台詞がサンプリングされている。

How do you do? Ladies and gentlemen

いかがお過ごしですか? 紳士淑女の皆さん

My name is Alfred Hitchcock and this is Music To Be Murdered By

私の名はアルフレッド・ヒッチコック、そしてこれは〈殺しの音楽〉でございます

It is mood music in a jugular vein

これは、頚静脈〔首にある静脈〕の内を流れるムード音楽であります

So why don’t you relax? Lean back and enjoy yourself

さて、リラックスされたらどうです? もたれかかって、ゆっくりお楽しみください

Until the coroner comes

検死官がくるまでは

Eminem, “Alfred(Interlude)” 和訳引用者。

ヒッチコックの台詞は、まるでエミネムの(特にスリム・シェイディとしての)音楽にヴィンテージ風の装いをさせたかのようである。そしてこれこそ、〈エンターテイメントとしての殺人〉の端的な表現ではないか? ヒッチコックが生み出してきた数々のサスペンス、スリラーは、おどろおどろしい恐怖の世界を見事に、気品があるばかりか、しばしばユーモラスにすら仕上げられたエンターテイメントである。その雰囲気を、エミネムの名作『The Marshall Mathers LP』(2000年)でたとえるならば、”The Real Slim Shady”と”Stan”を足したような…などと言えるだろうか。

二人がそれぞれ優れた技術と特異な作家性で提供してきたものとは、近現代の文化産業のなかで、抑圧、禁止されてきた欲望を巧妙に刺激するエンターテイメントである。いや、それこそがエンターテイメントの核心の一つなのだ。裏表を持つもの、複数人格を持つものとして人間にまなざしを向けるということ。またその点で、自らの内面ですら(意識的であるかどうかは別として)徹底的に〈見世物〉として昇華させるということ。あらゆる相違にも関わらず、実際にこれらは両者に共通の資質になってはいないだろうか?――その結果持つ、顕著な自意識や性格の複雑さもまた。そうすると、最近のエミネムが頻繁に口にする若手ラッパーへの否定的言動も、ヒッチコックが若手監督に燃やしていた、あの大人気ない対抗意識と同類ではないだろうか?

全く不謹慎の極みである。監督は、殺人を描くことを楽しんでいる。ラッパーは、暴力を煽りかねないことばかり歌っている。要するに、「やらなくていいこと」をやってしまっている。しかし、それがどうした?――いや、そんな横暴な返答はないだろう。暴力は娯楽に必須の要素だ――うむ、そんな断定もやめておこう。

ただ、ここでは次の点を確認しておきたい。『水戸黄門』や『ドラゴンボール』の暴力を楽しみつつ、また別の一部の暴力表現を忌避することはいかに可能なのか? 一部の描写のあり方を嫌がって、現実味の抑えられた、幻影的な、怖くないというだけの暴力を楽しんでいるのではないか? そして、自らの感じた不快(ここでは暴力描写)を理由に他者に何かを強いるということは、それ自体が暴力と関係してはいないだろうか?…と。

勘違いしてはならないのは、これらの問いは「暴力とエンターテイメント」をめぐる諸問題に結論を導くものではなく、それについて思考を開始するための事前準備に過ぎない。暴力についての一般的思考はあまりに錆びついてしまっているため、この場で答えを求めるような反射的即断ではなく、新たにはじめから経験を積みなおすような、遅々とした歩みが必要となるのだ(本サイトという場を利用して、その歩みは少しでも進められるべきだと思っている)。

二つのマガジン

2020年12月、今度は、『Music To Be Murdered By – Side B』なるタイトルで、さらに新曲16曲を追加したデラックス・エディションが発表された。これによって、ようやく本作の全貌がはっきりしたわけである。たとえば、ここで新たに追加された”Alfred(Intro)”によって、すでに最後に置かれていた”Alfred(Outro)”との間に、アルバムが完結する。ほかに、たとえば新たに追加された”Alfred’s Theme”では、あの『ヒッチコック劇場』のテーマ曲である、シャルル・グノー(Charles Gounod)の楽曲「操り人形の葬送行進曲(Marche funèbre d’une marionnette)」がサンプリングされている。そこで彼は・・・

You’re all hitched to my cock (What?)

お前らみんな俺のアソコにくっついてる(え?)

Eminem, “Alfred’s Theme” 和訳引用者。

So throw on the theme to Alfred, I’ll channel him like the Panama Canal

アルフレッドをテーマにして、まるでパナマ運河のように彼とチャンネル〔霊界にいるヒッチコックとのチャネリングおよび航路の二重の意〕を結ぶ

同上。

・・・などと、ヒッチコックを引き合いにご機嫌にライムを刻みつつ、幼い頃はエミネムが怖かったと話すビリー・アイリッシュ(Billie Eilish)に対しては、「悪夢を与えてやるぜ」と決める。面目躍如と言うべきだろう。

だが、あらためてアルバム全体を俯瞰してみると、エミネムはそこで、暴力をめぐってたんにおふざけのエンターテイメントを提供しているだけではなく、もう一つの太い糸をも組み込んでいることがはっきりとしてくる。たとえば追加された曲の一つである”Zeus”では、「俺たちが望むのは人種的平等だ」としつつ、ラカン・マクドナルドやトレイヴォン・マーティン、ブレオナ・テイラーなどと言った名前を並べる。みんな、警察などの過剰な、あるいは錯誤した暴力によって殺された黒人の若者たちだ。エミネムは、白人優位な社会において、そして自らも白人である者として、法秩序の名のもとにせりあがってくる暴力を厳しく意識する――「ダメだ、俺たちは仲良くできないさ、黒人を殺し続ける、くそったれの白人警官どもが路上から消え失せるまでは」と(以下、関連記事も参照)。

そして、エンターテイメントとしての暴力ではなく、社会的現実のなかの暴力を表現するものとしては、やはりこれを挙げずにはすまない。1月の段階で発表され、まず話題になった”Darkness”である。サイモン&ガーファンクルの名曲”The Sound of Silence”(1964年)をサンプリングしたこの曲、そのリリックとミュージック・ビデオは、2017年に起きたラスベガス銃乱射事件を印象的なやり方で取り上げている。

ここでエミネムは、自身と銃撃犯スティーブン・パドックをオーバーラップさせている。父親を知らないという経歴、強まる不安に対処するための抗うつ剤。さらに映像では、フードを被った両者の姿が、(犯人の顔を写さないでおくことで)重ねられる。画面に写っているのが、コンサートを前にホテルの一室で待機しているエミネムなのか、銃撃の用意をする犯人なのか、はっきりしない。舞台に立つ前の緊張――床に散らばった「magazines」というリリックの言葉は、雑誌とも取れるし、弾倉とも取れる。そして、ついに訪れる開幕。コンサートに集まった客たちに向けて、「rapid fire(乱射、ないし高速ラップ)」を食らわせるときがくる。フードを脱ぐ男――その顔はエミネムではない。ホテルから銃撃がなされ、悲鳴があがる。そして、クライマックス…。

銃を乱射して自殺するという選択をした者に向けられた、これほど深い「共感」を、ほかに見たことがあるだろうか。エミネムは、銃撃犯を自分のほんの近くに立つ存在として意識している。そうして、この悲劇的な暴力を、何かが少し違ったら自らが犯していてもおかしくなかったものとして受け止める。比喩として言葉を乱射する男と、本物の銃を乱射した男。舞台に立つ男と、舞台を観に集まった見知らぬ他人を無差別に殺して自死した男――映像のなかで男がフードを脱いだ瞬間、その瞬間に、この二人は分離していったように思える。その分離を可能にしたものは、もしかすると、ヒップホップ、あるいは「人生を賭けられるほど夢中になれる何か」であったのではないだろうか?――映像の最後には、「このようなことは、いつになったら終わるのか?」という問いかけとともに、選挙に行って銃器所持取締法を変えようと訴えられる。

エンターテイメントとして楽しまれる暴力と、社会的現実として訴えられる暴力。後者そのものもまた、楽曲や映画をとおして、ある種のエンターテイメントとして受容されるのだから、そこに容易な区分は設けられない。そこからいかなる暴力批判が可能なのだろうか? 暴力の全てを否定することは、問題を直視せずに放り投げるに等しい。それに対して、ヒッチコックやエミネムが立っている位置は、新たな暴力批判論が開始されるべき始点を、一般の常識よりも相対的によりはっきりと示しているのではないだろうか?